キャンピングカー旅と「娘の義務教育」の両立:新しい挑戦と学校の壁

キャンピングカー旅と「娘の義務教育」の両立:新しい挑戦と学校の壁

こんにちは!関達也です。

キャンピングカー生活やバンライフをテーマにした前回の記事では、自由な旅と自然を満喫する一方で直面した「孤立」の現実についてお話ししました。

でも、それだけが課題じゃなかったんです。

今回は、キャンピングカーを拠点にした旅(キャンピングカー生活やバンライフ)という新しいライフスタイルを追求しながら、子どもの義務教育をどう両立させるか。この、僕たち親子にとって大きな挑戦についてお話ししていきますね。

2020年から始めたキャンピングカー生活では、自由な移動と自然との触れ合いを満喫する一方で、子どもが小学生から中学生に上がるタイミングで教育の壁にぶつかることに。

学校制度の現実は、僕が思い描いていた柔軟性とはかけ離れていました。

この記事では、旅をしながらの義務教育の両立に挑戦した実体験をもとに、直面した課題とその背景、そして感じた気づきや提案についてお話しします。

リモート通学への期待と現実

コロナ禍でリモート学習が急速に広がる中、僕は「これなら旅をしながらリモート通学も許可されるかもしれない」と期待していました。

実際、小学校そして中学校にも相談しましたが、「旅が理由では、出席扱いにはできません」とはっきり言われました。

教育の現場では、登校を基本とする姿勢が根強く、「出席しないリモート学習」は特別な事情に限定されるケースが多いのです。特に「日本を旅しながら」という理由では、承諾が得られることはありませんでした。

この時、リモート通学が義務教育で広く受け入れられるには、まだ時間がかかると強く感じました。特に「旅をしながら」という新しいライフスタイルには、現行の教育制度が十分対応できていない現実を実感したんです。

二拠点生活や「デュアルスクール」の成功体験と中学校の壁

娘が小学校時代、宮崎と熊本の二拠点生活を成功させた経験があります。

その時、二拠点目の熊本の多良木小学校では、出席が正式に認められ、旅をしながらでも義務教育を続けることができました。

校長先生をはじめ、担任の先生や生徒の皆さんが温かく迎えてくれたことは、今でも感謝しています。

しかし、オンライン通学については状況が一変しました。

旅先での出席を認めてもらうことはできず、デュアルスクールのような柔軟な対応は期待できませんでした。この現実を前に、教育制度の硬直性を強く感じざるを得ませんでした。

娘の成長と親としての気づき

新しいライフスタイルに挑戦したことで、娘に負担をかけてしまった部分もありました。

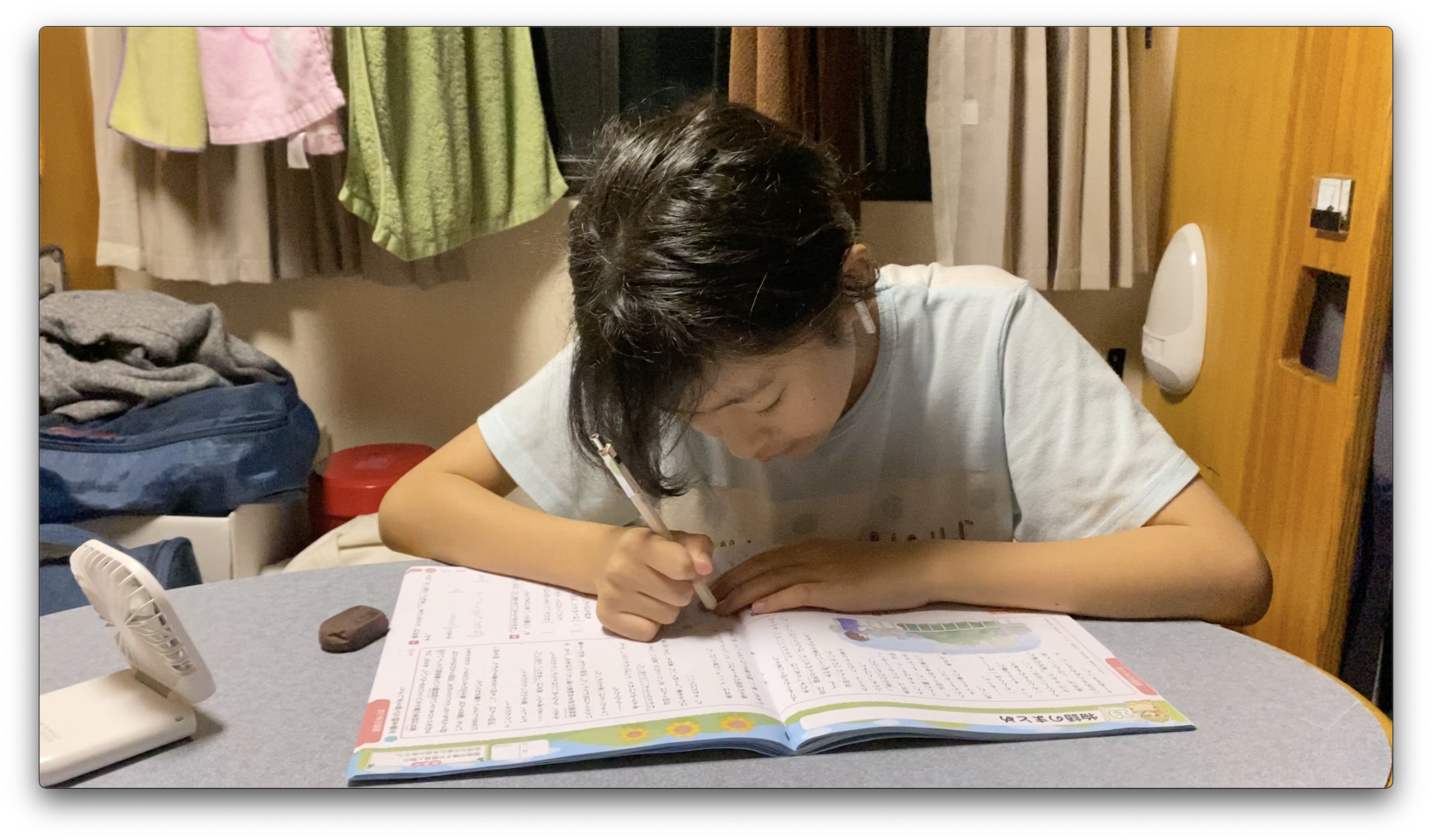

キャンピングカーという限られたスペースで学習環境を整えるのは思った以上に難しく、通信状況も場所によっては不安定でした。

そんな状況でも、娘は柔軟に適応しようとし、学校とのやり取りにも理解してくれたんです。そうした姿に、僕は何度も救われました。

また、この挑戦を通して、教育とは何なのか、学校とはどうあるべきなのかを深く考える機会になりました。

特に、親として「子どもにとって一番いい選択」を追い求めるあまり、時に自分が強引になりすぎていたことも反省する部分です。

でも、この経験を通じて見えてきたのは、教育って必ずしも学校だけに頼るものじゃないということなんです。親子で一緒に考えて、柔軟に進めていけるものなんだと感じました。

義務教育の柔軟性と制度の必要性

今回の挑戦を通じて僕が改めて感じたのは、新しいライフスタイルに対応できる教育制度の必要性です。

例えば、旅をしながらでも出席が認められるようなリモート学習の仕組みがもっと普及すれば、これからの時代に合った義務教育が広がると思うんです。

それに、デュアルスクール(二拠点通学)のような仕組みが中学校でも柔軟に認められるようになれば、教育と自由なライフスタイルの両立がもっと身近になるはず。

もちろん、こうした制度的な改善には時間がかかるかもしれません。でも、僕たち一人ひとりが新しい提案を積極的に出していくことで、未来の教育の形を少しずつ変えていけるんじゃないかなと思っています。

義務教育と自由をどう両立する?

旅と義務教育の両立は、簡単なことではありませんでした。それでも挑戦したことで、父娘としての絆が深まり、教育の本質について考えるきっかけを得ることができました。

教育とは何か?学校とはどうあるべきか?その答えは一つではありません。

あなたなら、旅をしながら義務教育を受けるためにどんな工夫ができると思いますか?制度の壁を感じる中でも、まずは考えたり、一歩踏み出して挑戦してみたりする価値があると思います。

コメント